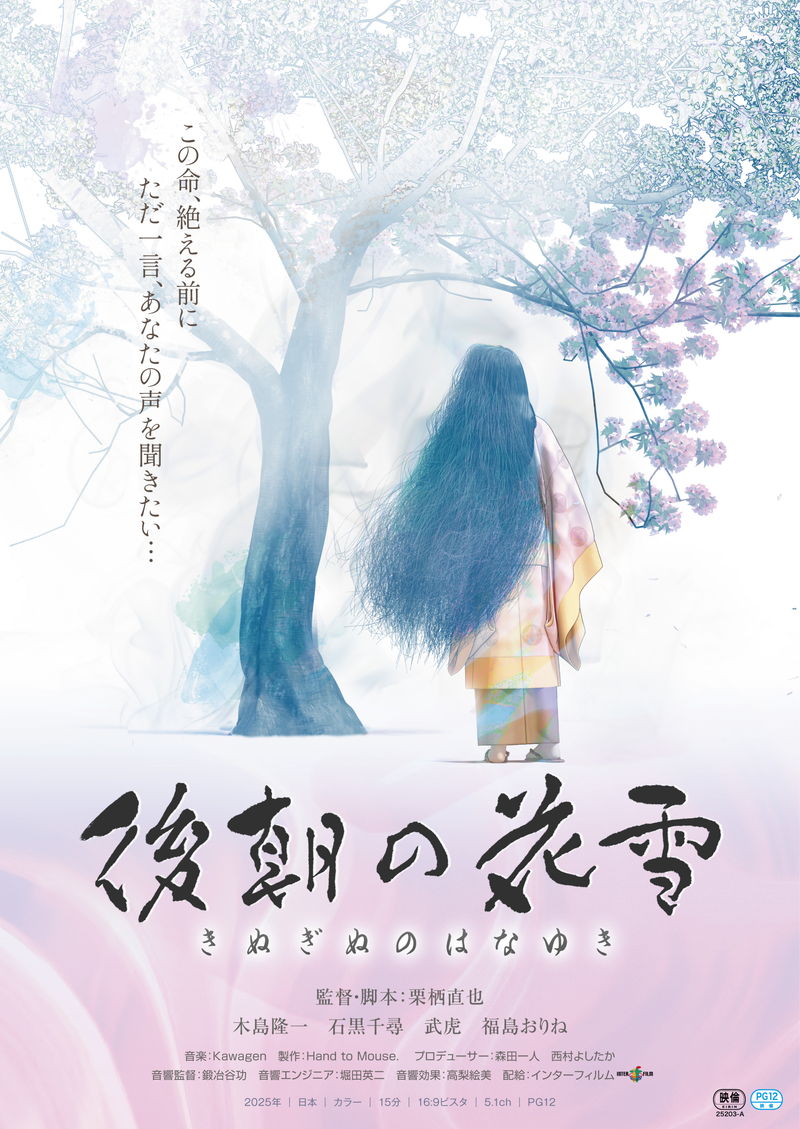

2025年10月17日より劇場公開される、3DCG短編アニメ「後朝の花雪」(同時上映「ねむれ思い子 空のしとねに」デジタルリマスターバージョン)から、栗栖直也監督のオフィシャルインタビューが公開された。

「後朝の花雪」の舞台は、1000年前の京都。かつて捨てた女の家をふと尋ねた時正は、その館の中で朽ちずに残っている女の骸(むくろ)と、あたりを漂う不気味な光を目撃する。自分を恨んで死んだ女のたたりを恐れ、時正は陰陽師・賀茂忠行の元を訪れるという物語が展開される。

監督は、3DCGアニメ「ねむれ思い子、空のしとねに」をたった一人で作り上げた栗栖直也。9年ぶりの監督作となる。今回も3DCGアニメを選択し、平安時代の怪談に挑んだ。徹底した時代考証の上に描かれた平安絵巻となっている。公開は現代語版だが、古語版(当時の言葉)の発表も予定している。

オフィシャルインタビューの内容は以下の通り。

──新作『後朝の花雪』の公開おめでとうございます。まずは企画のいきさつなどから教えてください。

栗栖:2014年に完成した前作『ねむれ思い子 空のしとねに』を2016年に配給してくださったインターフィルムの森田一人プロデューサーから、次は長編映画をやってみないかということでずっと企画を練り続け、2時間くらいの尺になるコンテを作って脚本も第1稿を書き上げ、それを基に井上喜久子さんや田中敦子さんなど『ねむれ~』の声優さんにお声をかけてパイロット・フィルムを作るところまではいったのですが、その後がコロナ禍の影響などもあってうまく回らなくなり今に至っていまして、では気分転換も兼ねて、また短編を自主的にやってみようかなと思い立った結果がこの作品です。

──『文使(ふみづかい)』同様、平安時代を舞台にした怪異譚ですね。

栗栖:『文使』は一応私のデビュー作といいますか、自分的には完成させた最初の作品なのですが、これが『ねむれ~』上映後にYouTubeでプチ・バズリしまして、コメントもいっぱいいただいたんですよ。そのことを思い出して、では平安ものをまた作ってみようかなと。

──原作は『今昔物語』ですが、映画『雨月物語』や『怪談』のエピソードと共通するものもあるお話ですね。

栗栖:それらの原作となった上田秋成の読本『雨月物語』や小泉八雲の『怪談』など日本の怪異譚の多くの元ネタになっているのが、実は『今昔物語』なんです。また『源氏物語』や『枕草子』みたいな王朝貴族ものではない、庶民やそれに近い階級の人々を描いてみたいと思ったとき、『今昔物語』くらいしか元になるものが思いつきませんでした。さらに言いますと『文使』はかなり攻めた作品だったなというのがあったので、今回はもっと普通のテイストでいきたかったというのもありました。

──キャラクター・デザインには平安朝を題材にした少女漫画チックなキャラクター・デザインと写実的な背景が巧みに融合していて観やすいなと思いました。

栗栖:ありがとうございます。もともと背景にはあまり個性を入れないように、たとえば実写っぽくとか現実っぽく作ったとして、それに合うキャラの絵柄みたいなものを常に考えているようにしていますが、そのすり寄らせ方が今回はうまくいったかなとは思います。実は『ねむれ~』のときは背景が非常に苦労したんですよ。『文使』も今回も平安時代だから背景も小道具などもあらかた決めやすいところがありましたが、『ねむれ~』はSFですからオリジナリティが必要になってきて、でも自分はもともとそこまでこだわるつもりもなかったので、いざやってみてかなりしんどかったんです。

──前作と今回で技術的な飛躍も感じられました。

栗栖:『文使』制作時と比べるとPCの性能もCGソフトで出来る事もものすごく進歩しているんですよ。あと『ねむれ~』のときと比べても、自分自身の技術力もちょっと上がっている思います。

──音響も今回は5.1chとこだわられたとか。

栗栖:前々からやってみたかったので、かなり頑張りましたし、自分自身の勉強にもなりました。今回は効果音だけでなく音楽も5.1chです。作曲のKawagenさんに音響の話をしたところ、「じゃあ音楽も5.1chで作ります!」と(笑)。おかげさまで、ものすごく面白い効果が出ていますよ。また今回の上映に合わせて『ねむれ~』も音響を5.1chにアップミックスしました。映像も720pから最新技術でフルHDにアップスケーリングしましたので、10年前の上映のときよりも格段に飛躍した作品の素晴らしさを堪能していただけると思っています。

──歴史ものとSFの二本柱で制作を続けてこられているのは何か理由があるのですか。

栗栖:歴史もの、特に平安期が好きだというのは、そもそも高校の古典の授業で先生の教え方がとても上手くて面白かったというのがあります。成績は悪かったんですけどね(笑)。平安時代の衣装や美術なども好きですし、男女関係も今とはかなり違うものがあるので、いろいろ考えさせられるんですよ。あと言葉の違いというか、あの時代は言語が今とはかなり違っていたようなんです。

──『文使』では監督独自の解釈による古語音声を台詞に採用していましたね。

栗栖:今の映画やドラマって、江戸時代みたいな時代劇っぽさを交えた現代言葉で台詞を作っていますよね。私はそれが中途半端に思えちゃって、ならば自分で古語台詞の作品を作ってしまえと(笑)。実は今回の『後朝の花雪』も現代語版と一緒に古語版も、同じ声優さんで作らせていただきました。今回の上映は現代語版ですが、機会があれば古語版もどこかで発表できれば嬉しいですね

──お住まいは奈良県ですが、奈良時代を舞台にしたものをやってみたいとは?

栗栖:もちろん思ってはいるんですが、奈良時代って中国・唐の文化がどっぷり入り込んでいた時代で、衣装とかもさほど唐と変わらないのでビジュアル面での日本感はどうしても少なくなってしまうんです。でも遣唐使が廃止されて以降、かつての海外文化が換骨奪胎されて独自の平安文化が生まれ、繫栄していった。そういう点でも、私は平安時代のほうが面白く感じちゃうんですね。

──SFに関しても一言。

栗栖:たとえば『スター・ウォーズ』とかの所謂スペースオペラ的な作品も大好きですけど、あれはどちらかというとSFというよりファンタジーのように感じていまして。私は自分で作るものに関してはサイエンス・フィクションとしてのSFを目指したいというか、この世界の人間が出てくる、どこか地に足がついたものをやりたいんです。その点でも『ねむれ思い子 空のしとねに』はちゃんと地続きの近未来SFにはなっているかなと思っています。

──『ねむれ』も『後朝の花雪』も、死者に会いに行く話になっているあたりが興味深いです。

栗栖:私は監督とか作者ではなく、あくまでも作品単位で好きなものを選ぶタイプなんです。だって好きな作家が実人生で何かしでかしたら嫌じゃないですか(苦笑)。だから仮に作家で好きになるにしても、それはもう死んだ人なんですね。死者は絶対に裏切らないというか、まあもちろん後からあれこれエピソードが出てくる可能性もありますが(笑)。つまりもっとも安心できる存在でもあるし、物語の中でも死人はエンディングの後も絶対裏切らないという、保証みたいなものがある。またそれを受けて、主人公側はこれからどうやっていけばいいのかの行動が決まっていく。主人公が自分と向き合うきっかけには基準となる揺るぎない存在が必要で、その一つが死者だという事なのかもしれません。

──そもそもアニメーションに関する創作の興味とは、どういうところから?

栗栖:子どもの頃からアニメは普通に観ていましたが、それはあくまで一ファンとしてであって、当時は CGとアニメが結びつくことはありませんでした。でもそれがたまたま合わさったというか、仕事では土木や機械系等の硬い方面のCGからスタートしていて、それはそれで楽しいのですが、そのうち自分でアニメ作品を作ってみたらどうだろうという興味が湧いてきたんですね。そこからが楽しい苦労の始まりです

(笑)。

──最近は京都御苑や東京国立博物館のお仕事などもされていますね。

栗栖:あれも『文使』を見てくださった方からの推薦でオファーされたものでした。作品を発表するたびに、硬い系だけではない、いろいろなジャンルのCGの仕事をいただけるようになって、とてもありがたいことだと思っています。CG全般何でも屋さんですので(笑)。

──最後に、今後の抱負などを。

栗栖:これまで同様、自分のペースでコツコツやっていければ一番いいかなと思っています。あと、長編はいずれきちんと形にしたいですね。

(インタビュー:増當竜也)

【作品情報】

後朝の花雪

2025年10月17日(金)よりシネ・リーブル池袋、テアトル梅田、アップリンク京都ほか全国順次公開

配給:インターフィルム

©Hand to Mouse.栗栖直也