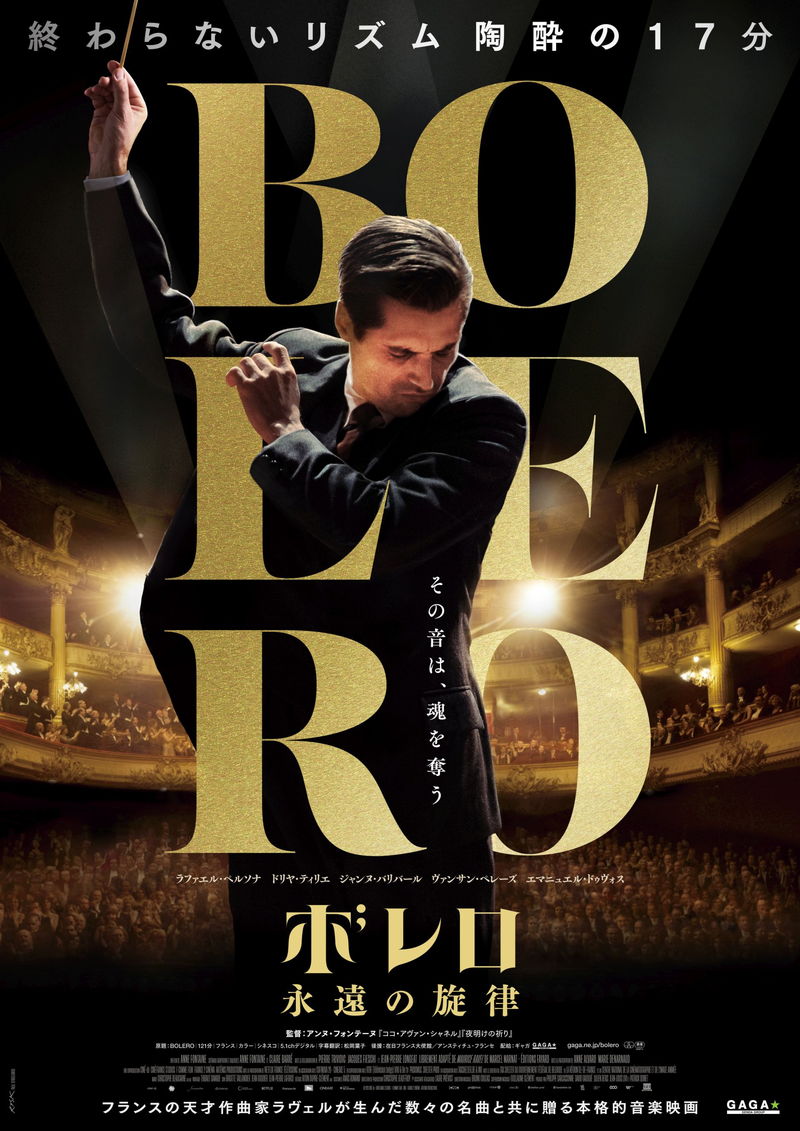

2024年8月9日より劇場公開される、パリ・オペラ座で初演されて以来100年近くに渡り、時代と国境を越えて愛され続けている名曲「ボレロ」の誕生秘話を描いた映画「ボレロ 永遠の旋律」から、本編冒頭映像が公開された。

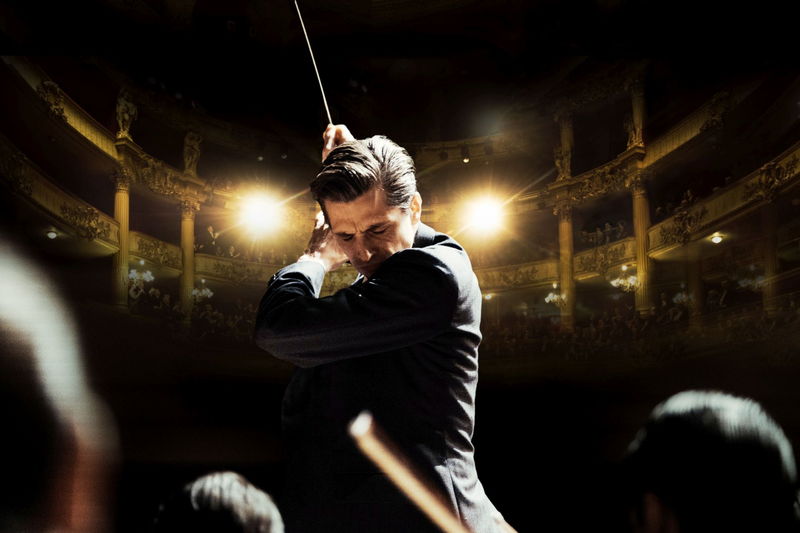

映像は、1928年のある日、著名な作曲家モーリス・ラヴェルに、自身のバレエのための音楽を依頼していた振付師のイダ・ルビンシュタインが、ラヴェルに指定された場所に向かうシーンで始まる。イダが歩く雨上がりの泥道の先にある薄暗い場所は、きらびやかないでたちのイダには似合わない場所だ。待ち構えていたラヴェルが案内するのは、無数の機械がけたたましく音をあげる工場だった。ラヴェルはイダに、「この音に浸って。機械のシンフォニーだ」などと説明し、「音は何度も始まり、そして繰り返す」と、工場が生み出すイメージを次々と言葉にしていく。彼はこの場所から生まれるあらゆるものを“音楽”と捉えていたが、イダにはその意図が分からない。やがてラヴェルは、何かに押しつぶされそうな苦痛の表情を浮かべはじめる。

カメラは、機械の動作や金属が摩擦する様子を意識的に大きく捉え、それらが反復することで生み出される音たちが次第に音色へと姿を変える。そして、ラヴェルが生み出した名曲「ボレロ」についてのオープニングへと移っていく。

ちなみにラヴェルは、ニュー・ブリテン誌の1933年8月9日号に掲載された自身のエッセイにおいて、「工場には、なんと音楽的な物語があふれているのだろう! 音楽家は、歴史家や小説家と協力しながら、現代の機械の物語を我々の子孫に伝えていかなければならない。私の《ボレロ》も、はじまりは工場だった。いつの日か、巨大な工業製品を背景にしてこの曲を演奏してみたいものだ」(一部省略)などと、この曲への思いを明かしている。

「ボレロ 永遠の旋律」は、天才作曲家ラヴェルの魂を奪った”魔の名曲”が誕生するまでとともに、痛みに満ちたラヴェルの人生を描き出した作品。監督は、「ドライ・クリーニング」などのアンヌ・フォンテーヌ。主人公ラヴェルを、「黒いスーツを着た男」などのラファエル・ペルソナが演じる。劇中では、「亡き王女のためのパヴァーヌ」「道化師の朝の歌」などの名曲を、ヨーロッパを代表するピアニストの一人であるアレクサンドル・タローが披露。さらに、エンディングでは、元パリ・オペラ座のエトワール、フランソワ・アリュが、生命力が爆発するような跳躍で「ボレロ」を踊る。

また、一足先に本作を鑑賞した著名人によるコメントも公開された。コメントは以下の通り。

■上野水香(東京バレエ団ゲスト・プリンシパル)

ラヴェルの葛藤やアーティストとしての苦悩を知り、

ボレロの音楽に感じる呪術的世界観がストンと腑に落ちた。

新たなインスピレーションを得た今、

脈々と継承されてきた傑作を

私なりのボレロとして背負っていきたい。

■石田泰尚(ヴァイオリニスト)

開始2分でボレロのメロディがいかに世界中で愛されているかを思い知らされたが、

このような偉大な作曲家であっても自分の作品に翻弄されていたのだろうか。

真相はわからないが観終わってから無性にラヴェルの曲を弾きたくなった。

■ヒグチユウコ(画家)

自ら生み出したひとつの傑作のために人生を狂わせてしまう、才能ある芸術家たちが立ち向かう壁。

そんなものが自分の前に現れる日はあるのか?

映画を見ている最中自問自答しました。

■柄本弾(東京バレエ団プリンシパル)

ラヴェルがその人生をかけて生み出してくれた『ボレロ』。

かつてアンヌ・フォンテーヌ監督もジョルジュ・ドンの舞台をご覧になっていたんですね。

僕も自分の踊りで誰かの心に深い印象を残せたら!

『ボレロ』、改めて大切に踊っていきたいと思いました。

■桜沢エリカ(漫画家)

前半の、『ボレロ』を完成させるまでのラヴェルの苦しみが

私自身の仕事とリンクしているようで、見ていてだいぶ辛かったです(笑)

また歴史上、あまり注目されてこなかったミシア・セールの、

ラヴェルのミューズとしての描かれ方もとても興味深く拝見しました。

■原田慶太桜(指揮者)

この物語は、ボレロの創作から、ラヴェルの命を奪った脳の病気まで、私たちを感情的な旅へと導いてくれます。

そして 1920年代のパリの雰囲気と装飾は素晴らしく、ラヴェルの創造性を刺激するアメリカの影響が美しく表現されていると思いました。

Boleroが好きな方には是非みていただきたいです。

【作品情報】

ボレロ 永遠の旋律

2024年8月9日(金) TOHOシネマズ シャンテ

配給:ギャガ

© 2023 CINÉ-@ - CINÉFRANCE STUDIOS - F COMME FILM - SND - FRANCE 2 CINÉMA - ARTÉMIS PRODUCTIONS